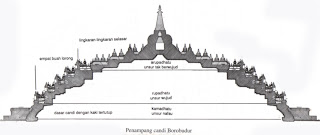

Dengan keterbatasan ilmu dan teknologi, nenek moyang kita di sekitar abad XII mampu melahirkan sejumlah adikarya di bidang arsitektur sekaligus seni dan budaya. Candi Borobudur contohnya, bangunan candi tidak didirikan di atas sembarang lahan.

Kalau suatu saat berkesempatan mengunjungi Candi Borobudur, misalnya, apa yang pertama kali Anda rasakan? Kebanggaan, kekaguman, atau justru kebingungan? Kalau belum menemukan jawaban, cobalah amati susunan batu demi batu dari bawah sampai ke puncak candi, lalu tarik angan-angan Anda ke suatu masa ratusan tahun silam saat monumen sakral itu dibangun. Sosok candi berupa tumpukan batu tanpa perekat, tetapi mampu tegak menengadah ke langit hingga kini, tak pelak mengundang decak kekaguman berikut sejuta tanda tanya. Salah satu dari sekian banyak pertanyaan itu, "Bagaimana dulu nenek moyang kita membangunnya?" Lalu Anda membanding-bandingkan pembangunannya dulu dengan proyek renovasinya sekitar 27 tahun lalu. Pelaksanaan renovasi itu saja membutuhkan waktu yang tidak singkat dan dana yang tidak sedikit, itu pun masih ditopang bantuan dana dan tenaga dari UNESCO. Di dalamnya pun berbagai disiplin ilmu terlibat saling mendukung, belum lagi pemakaian berbagai peralatan berteknologi mutakhir. Meski segala daya dan upaya telah dikerahkan, proyek renovasi masih menyisakan berbagai permasalahan rumit yang tak gampang dipecahkan begitu saja. Padahal itu hanya pekerjaan memperbaiki. Maka bisa dibayangkan bagaimana dulu nenek moyang kita membuatnya. Pertanyaannya kemudian, apakah pada masa 12 abad silam sudah dikenal ilmu tanah, geologi, matematika, mekanika teknik, ataupun perangkat bantu macam kompas, komputer, buldoser, crane, serta perkakas canggih lainnya yang biasa dipakai untuk mendirikan bangunan raksasa? Jawabannya tentu belum ada.

Sebagian dari kita, karena keterbatasan pengetahuan, lalu mengira bangunan-bangunan candi tidak dibuat oleh manusia melainkan oleh makhluk halus. Karena itu lahirlah mitos Loro Jonggrang dan Bandung Bondowoso di sekitar berdirinya kompleks Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang di Yogyakarta. Konon, menurut mitos tersebut, candi itu dibuat hanya dalam semalam oleh Bandung Bondowoso dibantu oleh sejumlah makhluk halus, sebagai syarat agar cintanya diterima oleh Loro Jonggrang, putri yang cantik jelita. Dikenal juga tokoh sakti Gunadharma dalam mitos di sekitar Candi Borobudur, atau mitos Kyai Poleng di lereng Gunung Kawi. Mitos memang jawaban prahistoris yang penuh makna simbolis. Candi Borobudur yang gagah, Candi Prambanan yang indah, maupun candi-candi lainnya, sebenarnya dibuat oleh nenek moyang kita dengan ilmu dan teknologi yang sederhana.

Harus Dekat Sungai

Membangun candi tentu bukan tugas ringan. Karena itu dalam operasionalnya stapaka selaku otak perencana utama dibantu oleh 4 orang dengan keahlian yang berbeda. Sthapati berfungsi sebagai arsitek pelaksana pembanguan candi, sutragrahin adalah pemimpin umum teknis di lapangan, taksakha merupakan ahli pahat-memahat arca, dan vardhakin ialah seniman ukir yang bertugas membuat ukiran ornamen dan relief cerita pada dinding-dinding candi. Para arsitek dan seniman itu bekerja dengan berpegang pada pedoman seperti yang tertuang dalam kitab Vastusastra, Silpasastra, dan Silpaprakasa. Setelah seksi-seksi terbentuk dan para hadirin paham akan maksud raja membangun candi, pimpinan sidang diambil alih oleh stapaka. Yang pertama kali dibahas dalam sidang ini adalah soal bhumisamgraha, yaitu pemilihan lokasi tempat candi akan didirikan. Lokasi ini dianggap sangat vital karena harus memenuhi persyaratan tertentu, misalnya harus dekat dengan sungai. Pujangga menulis kitab Silpaprakasa memperingatkan, "Jangan mendirikan candi di lahan tanpa sungai karena air memiliki sifat mensucikan sekaligus menyuburkan." Sejauh mana fatwa pujangga itu dipraktekkan oleh para pelaku pembangunan candi di masa lalu, Mundardjito dalam disertasinya (1993) antara lain menyatakan, keterkaitan lokasi candi dengan keberadaan sungai sangatlah erat. Dari 218 situs candi yang dia teliti di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta, 179 buah candi berada tak jauh dari aliran sungai. "Sungai pada masa lalu memang merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga penyedia bahan batuan untuk bangunan candi," ujar Mundardjito.

Dalam memilih lokasi pendirian candi, sang pendeta juga mempertimbangkan segi ekologi maupun potensi sumber daya alamnya. Tidak seperti yang diduga orang kebanyakan, nenek moyang kita zaman dulu sudah paham tentang potensi maupun kemampuan lahan untuk mendukung suatu bangunan. Tidak sembarang lahan bisa dipilih untuk menegakkan bangunan candi. Jenis tanah waisya, yakni lahan dengan ciri kandungan pasirnya tinggi, berwarna kuning dan berlumpur, serta berbau garam, tidak akan dipilih. Begitu pun tanah sudra yang mengandung lumpur, berwarna gelap, dan berbau tidak enak. "Hendaknya jangan sekali-kali mendirikan bangunan suci di tempat seperti itu," demikian fatwa pujangga penulis kitab Silpaprakasa, sebuah kitab kekancingan cara membuat bangunan candi. Seperti dijelaskan dalam Silpaprakasa, ada dua macam jenis tanah yang baik untuk mendirikan candi, tanah brahmana dan tanah ksatrya. Sifat tanah brahmana konon antara lain mengandung lempung, nampak bercahaya bak debu mutiara, dan harum baunya. Sedangkan tanah ksatrya memiliki ciri warna kemerahan, nampak bercahaya mirip darah segar dan asam baunya.

Ditentukan Lampu Minyak

Setelah berhasil menemukan lahan yang tepat untuk mendirikan candi, tahap berikutnya adalah pengamatan di lapangan terhadap 9 unsur fisik tanah; kontur, warna, bau, rupa, rasa, sentuhan, kerataan, permukaan, dan sifat tetumbuhan. Jika kesembilan unsur fisik ini memenuhi syarat, barulah sang stapaka pendeta yang arsitek perencana melakukan bhupariksha, yaitu menguji kemampuan tanahnya. Nenek moyang kita diam-diam sudah memiliki beberapa teknik pengujian kemampuan tanah. Salah satunya dengan membuat lubang uji berbentuk persegi empat pada lahan tempat akan didirikan candi. Lubang galian yang dalamnya kira-kira sedengkul itu diisi air. Dua puluh empat jam kemudian batas permukaan air tersebut diamati oleh sang arsitek pendeta. Kalau air dalam lubang galian meresap seluruhnya ke dalam tanah, artinya tanah dianggap buruk. Sebaliknya jika air dalam lubang itu masih menggenang, maka di atas lahan itu layak didirikan candi.

Teknik pengujian lainnya ialah dengan meletakkan lampu minyak di tengah lahan calon lokasi candi. Jika sang pendeta melihat lidah api berdiri tegak, konon tempat itu akan membawa kebahagiaan. Kalau miring ke utara, itu lambang kemashyuran. Bila condong ke selatan, katanya ini simbol kemakmuran. Sebaliknya, jika lidah api nampak bergoyang-goyang lalu mengecil, tempat itu tak layak sebagai tempat untuk menegakkan bangunan suci. Apalagi kalau lidah api sampai meliuk menyentuh permukaan bumi, "Jangan sekali-kali mendirikan candi di tempat itu. Tanah semacam itu akan mendatangkan kemiskinan," sabda pujangga penulis kitab Silpasastra.

Setelah diperoleh data akurat hasil pengujian tanah, pembangunan fisik candi belum sah dilakukan sebelum lahan tempat berdirinya disucikan oleh brahmana. Dalam upacara penyucian ini mahapurasammandala menjadi fokus ritual sebab nantinya ia akan menjadi pusat kesakralan sebuah percandian. Mahapurasammandala itu titik sentral dari keseluruhan kompleks candi, yang terletak persis di titik potong garis-garis diagonal yang menghubungkan keempat sudut halaman. Bekas mahapurasammandala semacam itu masih dapat kita saksikan sekarang di bagian kanan pipi tangga candi induk Prambanan, yaitu berupa sebuah batu dengan goresan menyilang pada penampangnya. Begitu ketatnya peraturan pemilihan lahan sebagai lokasi candi, pakar arkeologi Prof. Dr. Soekmono dalam disertasinya menyatakan, suatu tempat suci adalah suci karena potensinya sendiri. Jadi sesungguhnya, yang utama adalah tanahnya, sedangkan kuilnya menduduki tempat nomor dua.

Tidak Diupah

Jika tanah telah dinilai suci barulah dilakukan pembangunan candi. Lewat pejabat-pejabat wakil daerah, raja mengimbau kepada seluruh rakyat untuk memulai membangun candi. Begitu imbauan raja keluar, rakyat pun berbondong-bondong datang sambil membawa berbagai peralatan sesuai dengan profesinya masing-masing. Jika merasa diri seniman pahat, mereka segera bergabung di bawah perintah sang taksakha guna melakukan pekerjaan menatah batu untuk dibuat arca. Kalau merasa diri seniman ukir, mereka pun bergabung di bawah kepemimpinan varkhadin untuk mengerjakan ornamen hiasan atau relief cerita. Begitu pun yang merasa dirinya pujangga segera mempersiapkan adegan lakon-lakon yang bakal direliefkan. Sementara itu, mereka yang tidak punya keahlian tahu diri, lalu masuk ke dalam rombongan orang-orang yang mencari batu kali atau batu gunung, sekaligus mengangkutnya ke loksi pembangunan candi. Seperti biasa kaum wanita siap menyumbangkan tenaganya menyediakan konsumsi bagi para pekerja. Hebatnya, pekerja yang jumlahnya mencapai ribuan orang itu tidak mendapat upah. Apalagi menuntut, menerima tanggung jawab dari sang raja saja sudah merupakan suatu kehormatan yang tiada tara bagi mereka. "Raja itu titisan dewa," begitu pandangan masyarakat kala itu. Jadi segala perintah raja harus dipenuhi karena berkaitan dengan ketentraman dunia. Apalagi pendirian candi sebagai kuil pemujaan toh untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahkan rakyat seperti berlomba karena ini kesempatan bagi mereka untuk mempersembahkan pisungsun (darma bakti) kepada sang raja, kerajaan, dan masyarakat.

Setelah terkumpul, batu-batu pilihan dari jenis andesit atau trasit lalu dipotong-potong dengan ukuran dan bentuk yang beragam sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Jika dirasa sudah cukup, tahap berikutnya dilakukan penyusunan sesuai dengan dasar rancangan yang sudah dibuat. Sang arsitek dituntut bekerja dengan sangat cermat. Sekali salah memasang potongan balok batu, bentuk bangunan bisa berubah, dan yang lebih parah lagi bangunan itu bisa runtuh. Kita tahu, antara satu batu dengan batu lainnya itu saling terkait dan beberapa batu di antaranya merupakan kunci kekuatan bangunan. Kala itu jelas belum dikenal semen sebagai perekat. Balok-balok batu tersebut hanya ditumpuk satu demi satu dari bawah ke atas. Ketika tumpukan batu sudah tidak dapat dijangkau, maka daerah di sekelilingnya ditimbuni tanah agar orang dapat meletakkan lagi susunan batu di atasnya. Begitu seterusnya hingga lama kelamaan jadi tampak seperti bukit yang memanjang. Lewat bukit buatan itulah mereka kembali memasang batu-batu candi bagian atas sampai akhirnya batu terakhir di puncak candi terpasang.

Lapisan Misterius

Sampai di sini pekerjaan membangun candi belum selesai. Sebab, bangunan calon candi berupa tumpukan batu itu masih tertimbun tanah urukan yang membukit. Maka di bawah pimpinan dan bimbingan sang vardhakin, kelompok para seniman ukir mulai tampil unjuk keahlian. Tugas mereka mengukir ornamen ataupun relief cerita di dinding candi. Tentu saja mereka harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan para pujangga yang paham ihwal adegan atau lakon pada relief cerita yang akan dipahatkan. Kebalikan dengan tukang menyusun balok-balok batu, tugas para pengukir diawali dari puncak sampai ke dasar candi. Sebelum mereka membuat ukiran atau relief, timbunan tanah yang membungkus susunan batu mesti dikupas lebih dulu selapis demi selapis. Selesai mengukir, mungkin sembari istirahat mereka menunggu lagi timbunan tanah berikutnya selesai dikupas. Begitu seterusnya hingga mencapai batu-batu yang paling bawah. Dengan begitu sosok candi yang sudah berornamen dan berelief pun sudah nampak tegak berdiri.

Ketika bukit hasil timbunan tanah itu dikupas dan seniman membuat ornamen atau relief, muncul pula sekelompok tukang yang bertugas memoles dinding candi dengan semacam lapisan perekat berwarna kuning kemerahan. Lapisan perekat bernama bajralepa itu berfungsi melindungi kulit luar batu supaya tahan terhadap korosi. Sebab, bajralepa itu konon kedap air, mampu melindungi dinding candi dari guyuran hujan dan teriknya matahari, selain juga memiliki fungsi estetika karena lapisan ini akan memantulkan sinar sehingga candi akan nampak gemerlapan. Bekas-bekas lapisan bajralepa itu masih dapat kita saksikan di dinding dalam Candi Kalasan dan Candi Sari di Yogyakarta. Pada tahun 1960 lapisan misterius ini pernah diteliti secara laboratoris oleh peneliti bangsa asing. Hasilnya, bajralepa terbuat dari bahan lokal ramuan berbagai unsur seperti lerak, gamping, dan putih telur. Tetapi bagaimana ramuan itu dibuat berikut komposisinya, masih merupakan misteri.

Masih banyak misteri pembangunan candi yang belum terkuak. Yang jelas, pembangunan candi merupakan megaproyek yang menyerap ribuan tenaga kerja dan tak terhitung besarnya dana. Pakar epigrafi Sukarto Kartoatmodjo berkali-kali menyatakan, semua itu tidak mungkin dapat terlaksana tanpa sistem pemerintahan yang baik, sistem organisasi yang rapi, perencanaan yang matang, kemampuan berpikir yang hebat, dan dukungan perekonomian yang kuat. "Jadi, ratusan tahun silam, bangsa Indonesia terbukti pernah maju dan tampil di panggung ilmiah internasional," tutur Sukarto.

Oleh B. Soelist, Intisari Februari 1997 Baca Selanjutnya ..